rs

楽天は「黙っていれば得をする」立場だ…それでも三木谷氏が"ふるさと納税問題"で総務省に喧嘩を売ったワケ経済人としての矜持からではないか

5万4000円の寄付で1万590円のポイント

最初に自分の体験を紹介します。先日、ふるさと納税でプロテインを購入しました。正確には川越市に5万4000円寄付をしたので、返礼品にプロテイン4kgが送られてくることになるというのが正しい記述ですが、利用者感覚ではふるさと納税はインターネット通販そのものです。

ここが今回の論点になる話なのですが、この日はさとふるで「24時間限定キャンペーン」をやっていて、結論としては私は寄付の結果、1万590円分のPayPayポイントをもらいました。びっくりするほど得をした感覚です。

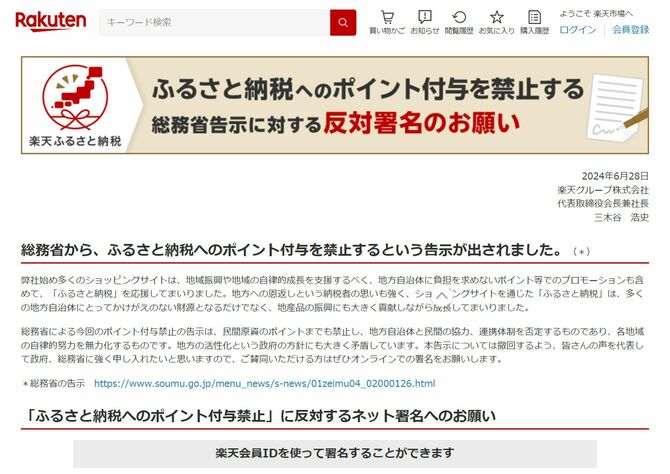

そしてこの記事の本題です。総務省はこのようなポイント還元を問題視して来年10月からポイントを付与する仲介サイトでの寄付の募集を禁止すると発表しました。この告示が出された直後、楽天グループは反対するネット署名の募集を開始しました。

総務省から見れば、

「せっかくの寄付金なのに自治体で使えるお金が少なくなるのは問題だ」

ということでしょうし、楽天から見れば、

「民間企業の活動にいちいち国が口出しするほうが問題だ」

ということでしょう。

そして利用者や返礼品で売上を増やした地場の企業から見れば、

「地方の特産物を楽しめる制度ができたかと思ったら、次々と改悪されてだんだんお得ではなくなる。ふるさと納税制度がつまらなくなることが問題だ」

という問題があります。

実にうまくできた地方創生支援政策

ふるさと納税は菅義偉前総理最大の貢献だと評価されています。そのココロは地方の名産品がふるさと納税の仕組みのおかげでたくさん売れるようになったことです。

それまで地方創生をうたいながら、地方の産業を潤すことはなかなかに難しいことでした。その難題がふるさと納税で一気に解決します。人気の黒毛和牛もそうですが、地方名産のフルーツ、日本酒、スイーツ、工芸品などそれまで知られていなかった隠れた名産品がふるさと納税をきっかけに掘り起こされ、消費されるようになりました。つまりふるさと納税の実態は官製通販による地方名産品の販売支援にあったのです。

結局、ふるさと納税で地元に落ちるお金は、寄付金の4割だけではなく、返礼品の仕入れ値を加えた7割程度。さらにこれらの地方名産品のファンが生まれるので、ふるさと納税とは別に追加注文も生まれて地元にはさらにお金が落ちる。そう考えるとこの制度は実にうまくできた地方創生支援政策なのです。

さて、ここで総務省が問題視をしているのが、仲介サイトが発行するポイントです。冒頭で紹介した、わたしが5万4000円の寄付で得た1万590円分のPayPayポイントはどこから出たのでしょうか?

顧客獲得のためにポイント還元競争をしている

計算してみるとわかりますが、このポイントの還元率は19.6%です。ようするにこの日、さとふるでは自治体から受け取るであろう手数料の大半を利用者に還元するキャンペーンを行っていたのです。

なんのためにそんなことをするのかというと、サイトの宣伝のためです。いまふるさと納税では20を超えるサイトが乱立して顧客の奪い合いをしています。業界の状況としては推定で上位4サイトが市場シェアの3分の2程度を占める寡占状態になっています。調査によっても推定順位は変わりますが、老舗のふるさとチョイスが業界トップ、楽天が2位、さとふるが3位でふるなびが4位、というのが直近の状況に近いのではないでしょうか。

これらのサイトがお互いに顧客を奪い合うために熾烈な競争、直接的にはポイント還元競争をしていて、チャレンジャーなサイトほど高いポイント還元で順位向上を目指しているのです。

このことを総務省が問題にした当日、多くのニュース番組の画面に映されたのはふるなびのメガ還元祭の「最大50%還元」の文字でした。それを見て、

「えっ、50%もポイント(ふるなびの場合は呼び方はコイン)が還元されるの?」

と思ったかもしれませんが、これは実はミスリードです。

7月末までのこのキャンペーン期間のあいだで参加者が確実にもらえるのは16%(寄付金2万円以下の場合)だけです。それが最大で50%になるのは抽選で1等が当たった人です。

それでも16%還元されるというのは、ふるなびから見れば自治体から受け取る手数料のかなりの部分をメガ還元祭の間は利用者に還元して、シェアを上げようという試みです。

上位のサイトほどポイント還元率が低い

次に還元が多いのが3位でソフトバンク系列のさとふるです。冒頭の例はあくまで1日だけのキャンペーンで、7月は「最大24%」というのがキャンペーンの内容です。ここでも気を付けるべきは「最大」という言葉で、この数字は一部のカテゴリのお礼品を選んだうえで抽選で1等が当たった人だけです。

さとふるで確実に高ポイントが還元されるのは「さとふるの日」と呼ばれる3か8の日に寄付をすることで、ゴールド会員(一度でも寄付した人はなれる)でPayPayのランクも上の人の場合、PayPayの還元率を含めて8.5%の還元率というのが実態です。

おもしろいことにポイント還元率は上位のサイトに行くほど少なくなります。楽天の場合は個々の会員のステータスによって大きく変わりますが、私の場合は7.3%(表示は7.3倍)です。そして業界トップのふるさとチョイスが一番ポイント還元率は低いのです。

なぜそうなるかというと、要するに競争が起きているのです。下位のサイトは上に行きたいので収益の大半を利用者に還元してでも利用者を増やそうとします。一方で上位のサイトは無駄に競争を拡大して利益が減るのは避けたいので、還元率を抑えます。つまりポイント還元率は集客のための広告宣伝コストなのです。

ふるさと納税市場の拡大ペースががくんと落ちる可能性

では総務省の告示どおりにこのポイント還元競争が止められたらどうなるのでしょうか。

そうなると確実に起きることは、現在の業界順位が固定されます。競争はなくなって、利用者も「他にもっと還元率がいいサイトがあるんじゃないか?」とスイッチする理由もなくなるので、順位はいまのままで固定されます。

同時にポイント還元につられて新たに寄付をする初心者も減るかもしれません。これも私の周囲の話ですが、毎年12月31日は高齢の母の家に一族が集まって夕食を一緒にするなわらしがあります。そしてこの日がふるさと納税の最終日です。一族の誰かが「ふるさと納税やらなきゃ」と言い出すので、その場の何人かがあわててスマホをいじりだします。要するに権利があってもふるさと納税しない人は結構いるのです。

そういった人が「今、ふるさと納税すると返礼品だけじゃなくてポイントもざくざくもらえるらしいよ」と耳にするから、ふるさと納税市場が拡大してきたと考えると、そのインセンティブがなくなればふるさと納税市場の拡大ペースはがくんと落ちる可能性は十分にあるでしょう。

自治体が手にする寄付金は約4割

わたしの体験のように、5万円ちょっと寄付したら1万円キャッシュバックされたというのは直感としてはお得すぎるので総務省の言い分が正しいように思えるのですが、本当のところはどうなのでしょう?

この結構複雑な問題について経済の視点で解明してみたいと思います。いったい誰が正しいのでしょうか?

そもそもふるさと納税でわたしが寄付したお金がどこに行くのか。そこから調べてみましょう。ふるさと納税で寄付したとします。このうち返礼品の仕入れ値は30%が上限と決められています。どの自治体もだいたい上限の30%近辺で返礼品を選んでいます。返礼品を送るためには発送コストが10%弱かかるようです。

そして各自治体は返礼品を掲載するふるさと納税サイトに利用料を支払いますが、推定でこの利用料が寄付額の2割前後だとされています。結果、各自治体が手にする寄付金は寄付額合計の約4割というのが実情です。

「4割しか寄付金が集まらないのでは、やる意味がないんじゃないの?」

と思うかもしれませんが、実はそれだけではありません。ふるさと納税の仕組みはよくできているのです。

ポイント還元を禁止しても利用料は下がらない

一方で総務省の目論見としては、ポイント還元がなくなればサイト利用料も20%も必要なくなって下がっていくことを期待しているのだと思いますが、そうなるでしょうか?

わたしはこの手のインターネットのポータルビジネスのコンサルティングを長年してきたのでわかりますが、ポータルを運営するには実はこれくらい(ふるさと納税の場合は20%ぐらい)のコストは普通にかかります。

以前、国立科学博物館がクラウドファンディングで資金調達をしたところ大成功したのですが、仲介サイトの手数料が2割かかるということが社会問題になりかけたことがありました。このときも「それくらい仲介サイトにはお金がかかる」ということがわかって世論は沈静化します。

今はふるさと納税市場は拡大時期なので、各ポータルサイトはシェアを拡大するために利益を犠牲にしてポイント還元に投資をしています。その競争がなくなれば各事業者は投資をする理由がなくなりますから、普通に利益を追求するようになります。ですからポイント還元を禁止したからといって、各サイトが自治体に対する利用料を値下げするというのは自由競争的には考えにくいことです。

「昔のやり方」に戻したら今のサイクルは途切れる

ただひょっとすると総務省は仲介サイトなどいらなくて、利用者がそれぞれ縁のある地元の自治体に寄付をする昔のやり方に戻るのがいいのだと考えているかもしれません。それだと利用者が通販のように地方の特産品を検索して、(実質的には寄付が目的ではなく)購入することで地元経済が発展するという、今起きているサイクルは途切れてしまいます。

結局のところ地元の利益のためには仲介するふるさと納税サイトはあったほうがいい。そして業界が成熟した段階ではやはり20%程度の手数料はサイトの運営のためには必要です。総務省のポイント還元禁止令は、自治体が受け取る寄付金額を増やす効果はなくて、仲介サイトの業界順位を固定する結果を生みそうです。

「そうならないように総務省が今度は“自治体が仲介サイトに支払うお金は10%を上限とする”と通達を出せばいいんじゃないか?」

と思うかもしれません。自治体が受け取る金額は増えますが、これをやると5位以下のサイトが立ち行かなくなって廃業します。上位のサイトはあまりコストを使わないように運営を続けるでしょう。つまり業界寡占度はさらに高まり、サービスレベルは低下します。

つまり今回の総務省の告示は無理筋な政策に思えます。ここで面白いのが、この政策で得をするのは楽天で、損をするのがソフトバンク系列のさとふるなど、より下位のサイトだという点です。

「なぜ三木谷さんはわざわざ喧嘩を売ったのか」

「黙っていれば得をするのに、なぜ三木谷さんはわざわざ総務省に喧嘩を売ったのか?」

実はここがこの問題の一番面白いところです。

楽天はいまちょうど、楽天モバイルが総務省からプラチナバンドをもらう微妙に大切な時期です。笑顔で尻尾を振っていれば、モバイルでもふるさと納税でもどちらも儲かって嬉しい結果になるはずなのに、それをやらずに喧嘩を売った。その理由は経済人としての矜持からでしょう。

日本経済がなかなか発展しないのは、役人がいろいろとつまらない規制を振りかざすからだという説は、ベンチャー企業の経営者の間に根強くあります。政府の経済成長に関わる諮問委員会になんども顔を連ねてきた三木谷氏からすれば、今回の総務省の告示には「原理原則の視点で許せない」と考えることがあったのでしょう。

結局のところ企業経営者としては愚かな行動だと言われるのでしょうが、わたしはこういう行動は嫌いではありません。

0 件のコメント:

コメントを投稿